在瑞士琉森收到的

畢業禮物

施醫師的第一支手錶是和母親到湖光山色的瑞士琉森旅行,他母親在Bucherer總店購入,當作他的醫學院畢業禮物。「我還記得那時店員對媽媽說:『You should buy a watch for him.』」施醫師分享,這支錶有切換世界時區的功能,裡頭機芯是ETA2892。在這之後,它陪伴施醫師走過各種醫病現場,見證了SARS和AIDS病房那些繁忙緊張的歲月。「當時它最重要的功能就是報時以及量測脈搏:秒針走十秒,再把算到的脈搏數字乘以六就對了。」他回憶當時這支錶扮演的重要功能。

之後手機興起,手錶報時的功能被取代,施醫師有好長一段時間沒戴錶,這支Bucherer雖然被暫時封存起來,卻時常讓他想起當年剛畢業,即將迎向醫療專業路上各種未知的自己。

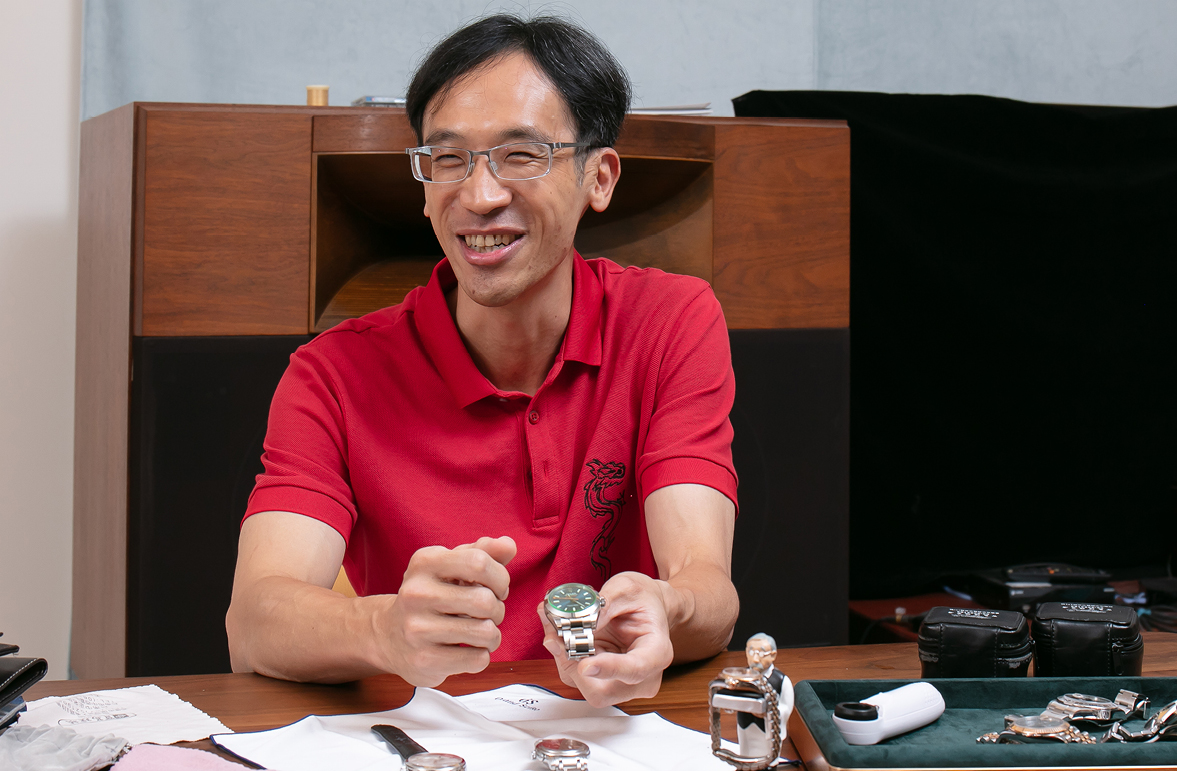

時間推移到2018年,因為太太想買一支女錶作紀念,兩人最後選了勞力士279171。「那時在寶島見到時真是眼睛一亮,沒想到精緻腕錶如此吸引人,從錶盤、錶圈、錶殼、鏈帶、金屬光澤,無一不美。」在陪著太太挑錶過程中,施醫師也對女錶的精緻細節開了眼界,自己也從善如流,買下由Roger Federer代言,俗稱「溫布敦面盤」(Wimbledon dial)的灰面綠羅馬datejust 126331,與老婆的玫瑰金錶圈互相呼應。

機芯之美

帶出腕錶的靈魂

這對腕錶開啟了施醫師對於錶的美學視野,也讓他從此一頭栽進浩瀚的腕錶知識之海中。「到了這階段,戴錶的心情已經不似以前那種實用導向,而是更像從欣賞一個藝術品或工藝品的眼光來看待。」

施醫師對鐘錶的品味,隨著歲月的累積,逐漸形成自己獨特的風格。他對「Neo-vintage」的作品情有獨鍾,這些錶款融合20年代到60年代的經典設計與現代技術,帶有工藝復興的色彩。「我喜愛機芯修飾優美的產品,尤其是那些具有橋板形狀、鵝頸微調、蓮花擺輪的錶款。」施醫師表示,這些經典錶款具備了手工製作的獨特美感,這些優雅的結構讓他每次觀賞都如同進入一個精緻的機械世界,沉浸其中。

他特別提到,尤其是2020年萬寶龍限量款追針計時碼表,透明底蓋展示了壯麗的四層機芯結構,連齒輪、橋板、槓桿之間星羅棋布、瑰麗絕倫的精密設計也令他讚嘆不已。機芯改自1920年的懷錶機芯,加上本世紀的精緻細節修飾,堪稱neo-vintage的完美演繹。

對他這樣「伯樂型」的愛錶人來說,錶是用來讀的,但讀的不只是時間,還有其精湛工藝與時代內蘊,都是世代製錶知識與美感累積的結果。你必須將目光穿透錶殼,讀到裡頭的用「芯」。

足夠熱愛

錶自會在心中增值

為精進這種「讀芯術」,施醫師平常廣泛閱讀最近十年內出版的中外鐘錶雜誌以累積資料庫。「從中可以看到許多,當年只是一介小品牌,之後卻水漲船高的趨勢,還有許多精彩產品的歷代更迭史。」當然也有曾經風生水起的品牌,如今早淹沒於歷史洪流,禁不起回首。「網路上看過的許多資料都失之片段、過眼就忘,但書籍與雜誌提供給你整理好的知識,把它當作有趣的歷史來讀也非常怡情。」他以十足文青語氣興奮說著:「其實最重要跟有趣的訊息來自於同好,真正的使用體驗分享,只能在人與人實際的互動中得到。」

愛物之人總會想盡辦法就近挖掘製造過程的精彩之處,甚至自己也動手體驗一番。施醫師平常在工作繁忙之餘,也會撥冗參加鐘錶製作體驗工坊。他曾學習如何用銼刀、砂紙把一片未經錘鍊的原型黃銅打磨到發亮。「過程真是痛不欲生,才磨一小時,眼睛和手就痛到不行。也因此知道,一支完美的錶,背後是投注了多大的心血打造。」他苦笑說。

當不成製錶工藝師也無妨,繼續當個惜才、愛錶之人,原是他駕輕就熟之事。他取來一款江詩丹頓1955計時錶,俗稱「牛角」,上頭四支圓滑的錶耳平均支撐起輪廓簡單的錶殼。「我喜歡它機芯的表現和簡約流線外型,遠看大方,近看則可以看到許多閃閃發光的細節。」施醫師說。

和許多鐘錶收藏家不同的是,施醫師的收藏並不僅僅著眼於腕錶的市場價值或未來的增值空間。相反地,他更加專注於當下。「一支腕錶的內涵、工藝表現、紀念意義究竟是否值得,光這點就足以令人思索枯腸。」他進一步說道:「但是未來無法預測,如果你喜歡它,那麼對個人而言,這支錶一天都在增值。」不受市場價格波動所影響,真正的價值藏於己心。

黑膠與腕錶的

異曲同工之妙

有趣的是,除了鐘錶,施醫師也愛蒐集黑膠唱片。對他來說,這兩者間有著異曲同工之妙,都是依靠傳統的機械運作,不靠電力或數位科技來傳遞抽象感覺。「唱片依靠唱針在旋轉的唱盤上面摩擦震動,線圈跟磁鐵作用之下產生音樂訊號,所以在唱盤上的一切,是『不插電』的。這跟傳統鐘錶,以發條為動力,帶動齒輪顯時一樣的道理。」這些老唱片不只是音樂媒介,更乘載著歷史與記憶,讓他能藉以重溫當年的時代氛圍和音樂品質。

他指出,大約在上世紀60年代,這兩項工藝恰好同時達到高峰,但後來也雙雙遇到全新電子科技的挑戰。黑膠遇上CD新媒體、機械錶遇上石英,迎面而來的衝擊造成兩者各自沉寂一段時間。直到本世紀初,人們又重新肯定其工藝價值,使其再度活躍。

「現今生活節奏緊湊,能夠慢下來,好好做一件事,也是一種修煉。小心地幫手錶上鍊、對時;仔細地抽出唱片,校正唱臂唱頭,下針播放,這些儀式感的過程能讓生活步調慢下來,提醒我珍惜時間跟健康。」他笑說,不管腕錶或黑膠,未來的蒐集只會愈來愈多。因為這些物件讓他能與自我、與時間,產生對話,過程之精彩,他願意持續花更多時間與它們彼此陪伴。

|text 李郁淳 |shot 賴建宏