地球待膩了嗎?要不要去外太空走走呢?在多家航太公司的積極推動下,這幾年帶著素人上太空的商業太空旅行正迎來重大突破。

目前,市面上能實際提供太空旅行服務的公司,包括SpaceX、Virgin Galactic、Blue Origin、波音、公理太空(Axiom Space)和太空透視(Space Perspective)等。而所提供的服務內容涵蓋離開地球的短程低軌道飛行、可提供數分鐘的失重體驗、更長時間的軌道飛行計畫、至ISS國際太空站體驗,還有到太空艙外面做太空步行計畫等等的不同體驗內容,而產生12.5萬美元至5,500萬美元的不同價格,為各種層級的太空旅客提供更多元化的選擇。

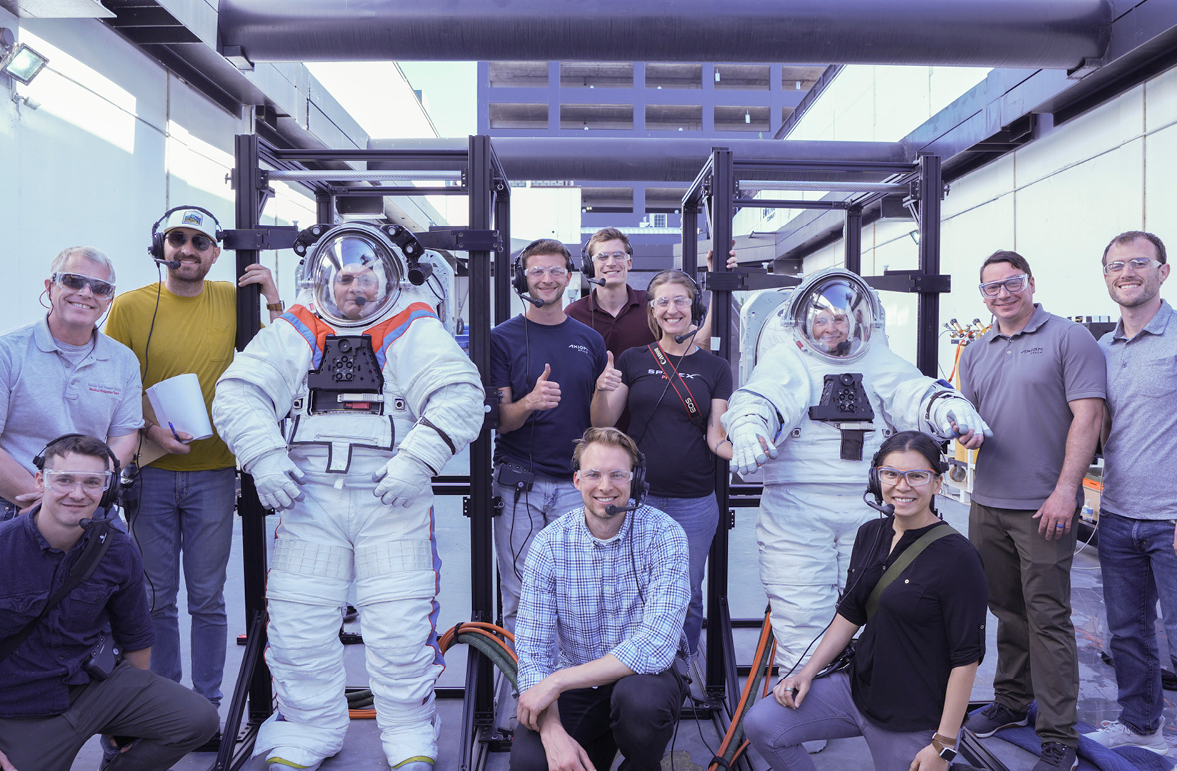

其中最著名的莫過於SpaceX的商業太空旅行,在去年8月底成功將4名乘客送上太空,億萬富豪Jared Isaacman成功搭乘SpaceX的龍飛火箭,進行為期5天太空旅程,並完成10分鐘的太空漫步任務,創下人類史上距離地球最遠的商業太空旅行,也開啟商業太空旅遊的新紀元!

其實,SpaceX還與Axiom Space公司合作將素人送入太空的ISS國際太空站,很受富豪們的歡迎,只因種種考量,目前執行率較低。因此有人轉向俄羅斯的國家航太活動公司(Roscosmos)合作,例如日本知名服飾電商ZOZOTOWN創辦人前澤友作就自費乘坐其火箭前往ISS國際太空站,在那裡生活整整12天,記錄下自己在「無重力狀態下的日常生活」。

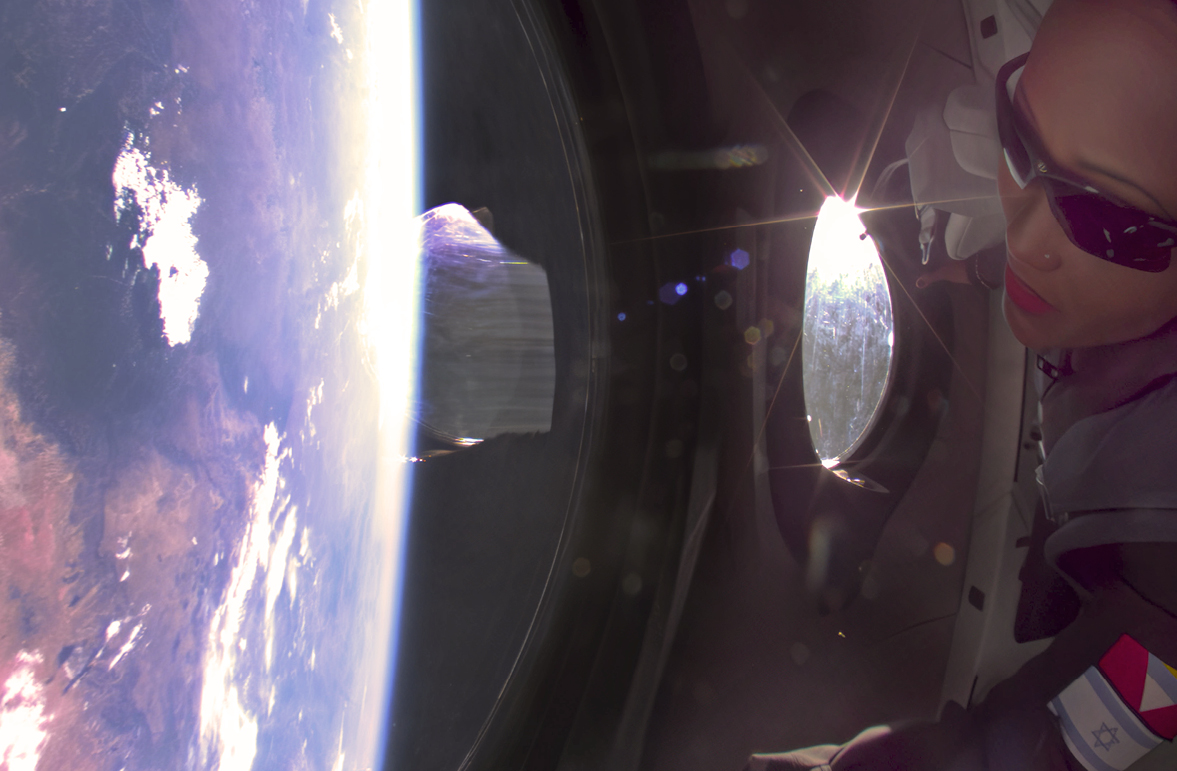

亞馬遜公司創始人傑夫·貝佐斯創立的Blue Origin,則必須經過2天的訓練,才能坐上New Shepard火箭,進行高達音速3倍的速度航行進入太空,並距離地球100公里的高度飛越卡門線,體驗數分鐘的無重飄浮,親眼俯瞰完整地球景象後,再降落返回地球。從2024年5月至今已完成22次飛行。

Virgin集團創辦人理查·布蘭森創立的Virgin Galactic打造的「團結號」(VSS Unity)火箭飛機,每次載4人出發,抵達地球上空約85公里處飛行俯瞰地球再返回。2023年才正式啟動,已賣出800張太空旅行機票,但考量火箭飛機的性能,在2024年中宣布停航,預計2026年將推出更高頻率發射的Delta級太空船復航。

理查·布蘭森並未因此停止太空旅行計畫,又成立Space Perspective公司推出名為「Neptune太空船」的高空氣球旅遊計畫,使用充滿氫氣的巨大氣球,將乘客緩慢送至地球大氣層的邊緣,讓他們在6小時的旅程中欣賞地球和宇宙的壯麗景色。太空艙內部設有全景窗戶、舒適的座椅、酒吧和洗手間,為乘客提供奢華的太空旅行體驗。規劃今年開始的試載飛行,至今已售出1,800多張門票,預計於2026年正式營運。

因應趨勢,有些企業甚至已著手規劃太空旅館,如Orbital Assembly Corporation(OAC)宣布計劃建造世界首個太空旅館「Voyager Station」,預計於2027年開幕。旅館由24個模組,組成外觀似巨大的摩天輪,內部設有餐廳、電影院、SPA等設施,可在90分鐘內環繞地球一圈,讓旅客在享受奢華住宿的同時,飽覽地球和宇宙的美景。而Axiom Space公司,更計畫在2030年經由自製的私人ISS國際太空站進行月球之旅,也令人期待。甚至湯姆‧克魯斯已計畫與美國太空總署(NASA)、SpaceX簽約合作,將到國際太空站進行「太空漫步」的電影拍攝計畫。

關於太空旅行的想像,或許並不是有錢人的戰爭,就如同曾參加太空旅行的理查·布蘭森及傑夫·貝佐斯都不約而同的表示:「這將是真正啟動孩子們的夢想。」

隨著Meta與Ray-Ban(雷朋)合作的「Ray-Ban Meta」AI智慧眼鏡,今年初全球銷售突破二百萬副的銷量,獲得熱烈迴響,以及黃仁勳參加上海年會帶著AI眼鏡大跳APT秀舞姿,使得在2025年美國CES消費電子展(Consumer Electronics Show)上,獲市場熱議:「2025年為AI眼鏡元年。」

由Meta發表與雷朋合作的第二代AI眼鏡,祖克柏稱其為「自然的運算平台」,引發搶購熱潮,成為年度最熱門科技商品之一。這款眼鏡內建攝影機、麥克風和喇叭,整合高通AR1 Gen1晶片,使用者可透過語音指令進行拍照、錄影、接聽電話等操作,並內建32GB記憶體,可存500張照片。聲音表現增強,採用5顆麥克風,提升50%音量並減少漏音,支援IPX4防水。單次充滿可續航4小時,充電盒額外提供32小時電力。操作更直覺,透過觸控板調節音量、接聽電話、控制音樂。

此外,眼鏡採用Meta的AI助手,能夠協助視障者閱讀文字、辨識物體,提供天氣更新等功能,顯著提升視障者的生活品質。目前售價為299美元(約新台幣9,600元)。根據外媒Financial News報導,下半年Meta將推出第三代雷朋聯名智慧眼鏡。

新創公司Halliday也在2025年CES展上推出全球首款主動式人工智慧(Proactive AI)眼鏡,為智慧眼鏡市場帶來全新概念。眼鏡採用DigiWindow技術,能透過框架右上方的小點,在使用者視線右上角投射3.5吋螢幕,僅佩戴者可見,保障隱私,且在強光下也能清晰顯示資訊。眼鏡重量僅35公克,續航時間達8小時。內建的主動式AI代理可分析對話內容,提供即時建議、翻譯、導航等功能,無需使用者主動操作。預期將於今年第一季末出貨。

台灣科技巨頭華碩則推出AirVision M1智慧眼鏡,以輕巧設計和高品質顯示為特色。眼鏡重量僅87公克,配備1,100尼特亮度和95%DCI-P3色域的100吋虛擬顯示器,提供鮮明生動的視覺效果。AirVision M1支援DisplayPort™ Alt模式的USB-C®連接,可與筆記型電腦、ROG Ally掌機等設備無縫整合,滿足工作和娛樂需求。內建的降噪麥克風和喇叭,更提升使用者的通話和多媒體體驗。已於2月19日起於指定通路正式上市,建議售價為新台幣2萬6,900元。

為了不讓Meta專美於前,Google與三星(Samsung)、高通(Qualcomm)也合組AI眼鏡聯軍,祕密開發相關產品,以高通的處理器,加上Google的Gemini大語言模型與Android XR平台,以及三星終端設備的品牌力,強勢進軍市場。輝達也在今年1月初公開名為「無背光增強現實數位全息技術」,主打可在戶外抵抗強光,讓顯影不受干擾的AR眼鏡專利,低調布局AI眼鏡市場。在中國大陸,百度結合旗下小度科技,推出外觀類似Meta與雷朋聯名款的AI眼鏡;Rokid Glasses則攜手阿里巴巴的通義千間語言模型,打造AI音訊眼鏡,企圖透過「聲紋支付」功能,實現只要動嘴下指令,就能付錢買東西。

綜合而言,這些智慧眼鏡產品展示AI與AR技術在穿戴式設備中的創新應用,為使用者帶來更便捷、多元的體驗。

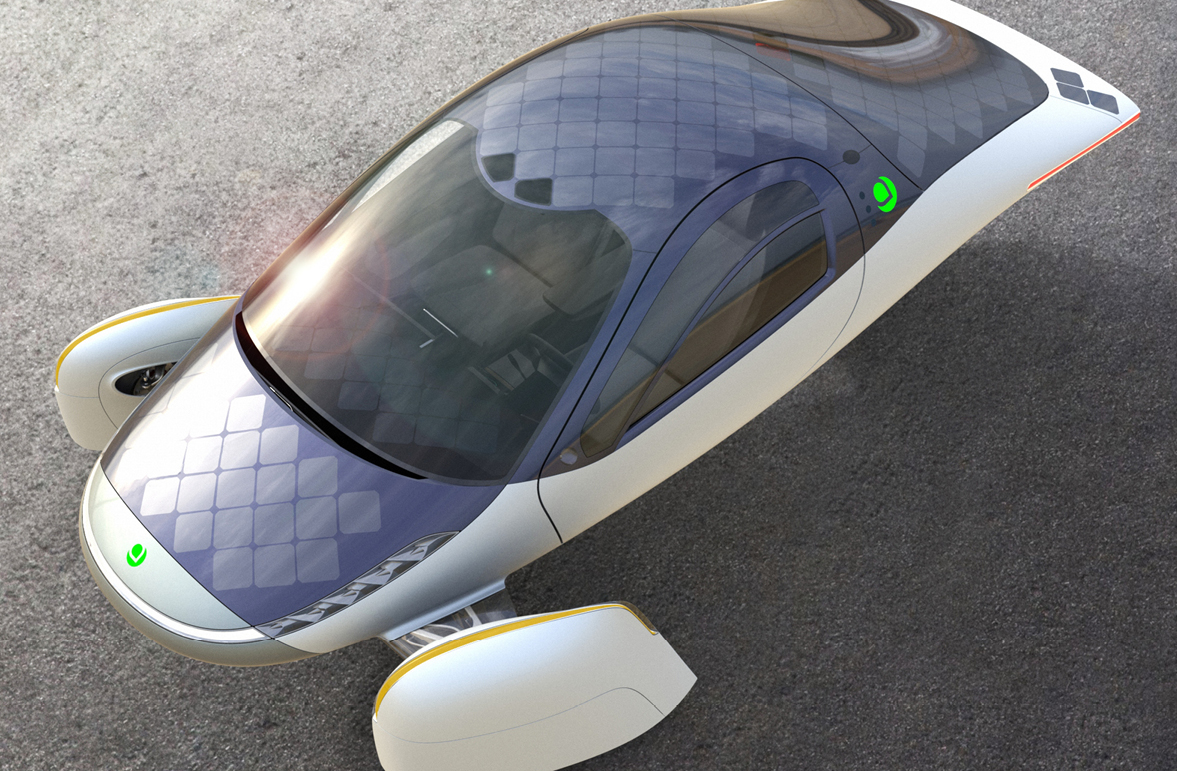

隨著全球對環境永續與能源效率的重視,太陽能電動車(Solar Electric Vehicle,簡稱sEV)正逐漸成為汽車產業的新焦點。多家創新企業致力於將太陽能技術融入電動車設計,期望減少對傳統充電基礎設施的依賴,提供更環保且自給自足的交通解決方案。

美國公司Aptera Motors在2025年CES上展示其量產版太陽能電動車。車型採用輕量化設計,車身結構由碳纖維片狀模塑複合材料製成,減少傳統車輛所需的零件數量。Aptera的sEV配備4組太陽能面板,分別位於引擎蓋、儀表板、車頂和後車門,實現全方位的能源捕捉。在陽光充足的情況下,每天可僅依靠太陽能行駛約64公里,滿足日常通勤需求。此外,Aptera與LG Energy Solution合作,確保高效能電池的供應,進一步提升車輛的性能與續航能力。更與義大利設計公司Pininfarina合作,採輕量化的碳纖維複合材料車身及空氣動力學設計,大大提升車輛的續航能力及獨特的未來感外觀。基本款售價約3萬3,000美元(約新台幣100萬元),這對一台能靠太陽「喝飽」的電動車來說,相當具吸引力。截至目前,Aptera已收到近5萬份預訂,計劃於2025年底開始交付。

事實上,目前全球多家企業正積極開發太陽能電動車,以期提升電動車的續航能力並減少對傳統充電設施的依賴,例如Mercedes-Benz正在研發「太陽能漆」塗裝技術,旨在將太陽能發電功能融入車身塗層。該技術可在陽光充足的情況下,為電動車提供額外的電力來源,進一步延長行駛里程。

此外,中國電動車製造商比亞迪和問界M9也在探索第三代太陽能板的應用。比亞迪專注於鈣鈦礦技術的研發,提升能量轉換效率;而問界M9則在車頂和引擎蓋上安裝太陽能板,每天可為車輛增加約20公里的續航里程。同時,TOYOTA與日本新創公司Enecoat Technologies合作,研發鈣鈦礦型光伏電池,計劃於2030年前實現量產,目標是提高光伏電池的能量轉換效率,讓電動車幾乎不需要傳統充電。

看來這些創新技術的應用,展現全球汽車產業在新能源領域的積極探索,為未來電動車的發展提供了多元且可行的解決方案。